Fuente: Suplemento

Sacúdase, Usía, esos polvorientos prejuicios de que lo huaso-huaso está, básicamente, en Colchagua y de ahí al Sur, hasta Chillán inclusive, como quien dice. Como si fuera esencial a la huasitud el estar flanqueada por aquí por la cordillera de la Costa y, por acá, por la de los Andes.

Sacúdase, Usía, esos polvorientos prejuicios de que lo huaso-huaso está, básicamente, en Colchagua y de ahí al Sur, hasta Chillán inclusive, como quien dice. Como si fuera esencial a la huasitud el estar flanqueada por aquí por la cordillera de la Costa y, por acá, por la de los Andes.

Mire, vea: quizá el único lugar del Chile viejo que está en medio de la cordillera de los Andes (en lo que se llama plena cordillera de los Andes) y no meramente limitado por ella, y donde no hay ni valle central ni cordillera de la Costa que a uno le ayude a orientarse, es uno de los lugares más huasos de esta larga y angosta faja: es la huasísima, vieja y, culturalmente hablando, recoleta cuenca del Aconcagua, río que todo lo verdea, dejando correr por doquier sus linfas -como decían los poetas del Siglo de Oro- llevadas en lindas acequias de grandes piedras.

El centro de esta región es San Felipe el Real, fundada por el Conde de Superunda el 31 de julio de 1740. Suprimida la monarquía, hasta hoy el puente de acceso a San Felipe se llama Puente del Rey. Bonita cosa, romántica, por muy Borbón que haya sido el monarca. En 1903, el “Repórter” de Pluma y Lápiz escribía que, desde Los Andes, se había dirigido a San Felipe para conocer a “aquella culta sociedad”, desde cuya urbe parten caminos a varios pueblitos que forman una estupenda unidad: Putaendo, El Almendral, Santa María, hasta llegar a Lo Calvo, cerca de Los Andes. Viejos, largos muros de adobe, coronados no por tejas, sino por quincho tapado con barro. Curioso.

¿Cuál es el sello culinario de esta zona? La picada de charqui. Picada, no “picá”. ¿Y qué es? Pues, un plato con charqui de caballo, particularmente blando, no reseco, aliñado con un poco de aceite, jugo de limón, espolvoreo de orégano seco, un poco de ajo. A veces se cubre con cebolla picada o ajo; otras, con aceitunas. Voilà. Muy, muy rico. “¿Y por qué no lo hacen de vacuno?”. Contesta la iñora: “Es que aquí a la gente no le gusta ná, porque es muy duro”. No es que tengamos reparo alguno que poner a la carne de caballo (abundantemente consumida en Francia y otras partes), pero hubiéramos dicho que la de vaca era más blanda. Siempre se aprende algo.

La materia prima de este plato la proveerán, de seguro, los caballos descartados de los rodeos que abundan por aquí, en uno de los cuales el Guatón Loyola recibió, aparte de los combos que se merecía, muchos otros que no. Y fuimos noticiados de que el Guatón era de Lo Calvo, y que todo comenzó porque, a una hija que tenía muy pizpireta y quinceañera, otro huaso le ofreció “una agüita de fantasía”, atusándose el bigote y mirando de reojo. El Guatón Loyola, que con ser muy devoto de prietas y longanizas, era en estas cosas muy sutil, agarró en el aire la intención y fue y le dio un combo “en los hocicos” al atrevido, con lo que se inició el cuento que le dio interés y finalidad, de ahí en más, a la cansina vida de la comadre Lola, que no cesó de diseminar el chisme de aquel rodeo hasta el día de su entierro, muchos años después.

San Felipe fue construida en damero de siete por siete manzanas, flanqueadas por avenidas, con su oronda plaza de armas en el centro. La avenida más bonita, Chacabuco, está recorrida por las antedichas acequias, sombreada por grandes plátanos orientales, con casas ochavadas y otras con pilar de esquina en cada cuadra. Un lujo. Por ahí se va al Almendral, hacia el oriente, donde se topará Usía con la espléndida Iglesia del Divo (así se solía decir antiguamente) Antonio de Padua, de interior ricamente decorado con hermosas pinturas. Y, al frente, el restorán Piedras de Molino, donde recalamos. De todos los lugares que visitamos, este es uno de los que tiene más ambiente chileno, con cuelgas de ajo que atraviesan el alto cielo raso, cantaritos de greda y muchas otras linduras “difíciles de detallar”, como decían antaño los martilleros públicos. Pero la comida es malita, malita: se salva la picada de charqui, que pedimos con aceitunas, seguida por una espantosamente insípida cazuela de ave con chuchoca (con nogada no había), ejemplar magnífico de la comida de hospital para recién operados, y un arrollado tan agresivamente aliñado que apenas le entramos un milímetro por un extremo. No había postres. Qué desperdicio de decoración (hasta la música, de los Cuatro Huasos y otras añejeces, eran interesantes…).

Para consolarnos, nos fuimos a la plaza de armas, de frondosos árboles y donosita catedral con su correspondiente Ordinario. Y nos refrescamos con unos helados en la heladería y pastelería Raconto: ricos helados. Afuera hacía un calor de los mil diablos. Y como había unas tortas, dijimos “que vengan también, es que”. Le recomendamos una que han intitulado “Raconto”, curiosa, y le desaconsejamos otra que llaman “Flocken”, mazacotuda.

Despachado el refrigerio, nos fuimos a Putaendo, bonito pueblo con feo nombre (casi tan feo como “Papudo”). Todo aquí lleva el “aroma” del Ejército Libertador que, después de una larga travesía por los cerros más altos y áridos de América, llegó aquí sin haber visto más agua que la que llevaba en las cantimploras (para que se haga una idea de a qué olía). Pero es zona virtuosa: en el camino vimos un “manuelito”, como le decía el gaznápiro que nos atendió la mesa, con la inscripción “Combate las coimas”, cosa que ha de causar sobresalto y enojo a la Ilustre. Y nos repantigamos en el restorán La Palmera, el mejor de toda esta expedición. Sito en casa antigua, a una cuadra de la plaza, conserva buenas tradiciones. Esta es tierra de chancho. O sea, cocina mesetera. Castilla la Vieja rediviva: seca, polvorienta, amante del pingüe porcino. Solo que aquí levanta un poco el espíritu la vista de tantos altísimos cerros, que en la meseta castellana no existen. Comenzamos con la picada de charqui y aceitunas, seguimos con una lengua maravillosa con puré, con un arrollado largo y flaco como cañería de pulgada, y terminamos con una “fantasía de papayas”, prueba de que la imaginación puede superar los atroces ripios reposteros del campo chileno: papayas con helado de vainilla, mermelada casera de papayas y un zurungo de chantilly. La “copa Orolonco” (hay por ahí un lugar con este raro nombre) no pudo salir a lucirse: faltaban las castañas que la caracterizan. Resumen: buen pienso. Muy recomendable. Al irnos, divisamos a la responsable, la “maestra”, de pelambrera cuidadosamente recogida en una malla, pantuflas, patizamba, manos indulgenciadas.

De vuelta, hacia San Felipe, nos enteramos de que Las Coimas fue una escaramuza peleada entre los patriotas del rey y los patriotas de O’Higgins. Vaya cosa. El monolito podría ser más explícito.

Y para culminar el día, partimos hacia las Termas de Jahuel, cruzando hacia el oriente el pueblo de Santa María, pintoresco, con sus casas de un piso y fachada continua, que bordean calles tranquilas y de muy buen ver. Lástima que nadie las haya amononado como la calle del Comercio, en Putaendo, que es una preciosura, pintadita, con viejos faroles. Costeamos varios parques y viejas casas de hacienda, más frecuentes que en el corazón mismo de Colchagua. ¡Y qué paisajes desacostumbrados para el huaso del valle central! Se abren aquí y allá grandes entradas hacia la inmensa cordillera, con cerros secos como yesca, pero plantados hasta casi media altura por enormes, preciosas plantaciones de frutales que le dan a la vista un regalo y un reparo que sorprenden. Las Termas están en un alto, y en la entrada le ponen a Usía una pulserita de color, como si fuera un jilguero. Arriba todo es suntuoso, amplio, moderno, bien cuidado. Tomamos, para evitar soponciarnos de calor, unos jugos, que pedimos acompañar con galletitas (mantequillosas, muy buenas) y un desafinado sánguche “double decker”, como los llaman en Inglaterra, o sea, con dos pisos; pero ninguna de las rebanadas de pan tenía mantequilla por parte alguna, pecado capital en un sánguche.

Al otro día, decidimos hincarle el diente a Los Andes, que reverberaba de calor. Pero igual que la paloma de Noé, no encontramos donde posarnos: la sanguchería La Primavera, que es lo único destacable, estaba cerrada por vacaciones. Por lo que nos encaminamos a Rinconada de Los Andes, un caserío encantador entre Los Andes y San Felipe, plantado a lo largo de lo que, con prosopopeya, la garzona llamaba “Carretera San Martín”. Abundan casas viejas de campo, pintoresquísimas. Hay varias en venta, que harían la delicia de cualquiera aficionado a refaccionar casas antiguas. Una, abierta a la calle por un portalón, lucía una fuente en su interior. Preciosa.

Luego de recorrer la Rinconada hasta el Santuario de Auco para conocer bien el lugar, nos devolvimos a buscar donde reparar fuerzas. Rinconada tiene un monjil perfume de incienso (pero de monjas, ay, no reposteras) que se entrelaza encantadoramente con el del comino, orégano y ajo de la sazón chilena. Nos detuvimos en Viña del Monasterio, que no es ni viña ni monasterio, pero cuyo nombre nos ilusionó con la imagen de un refectorio frailuno suculento. Aunque había unos autos estacionados a la sombra, no se divisaba alma alguna. Luego de deambular, dimos con la casa patronal, espléndida, donde está el comedor. Anchos corredores en torno al patrio cuadrado, altos techos sostenidos por finas pilastras de madera, con ingenuos frescos pintados en los paños de pared. Sentados en el comedor enorme, nos dispusimos a ser atendidos. Algunos comensales cabeceaban, esperando lo mismo. Alerta. Finalmente llegó la única garzona, a la que pedimos algún conejo de la carta, que se especializa en esta bestezuela. ¡No había conejo! (Partió la garzona corriendo a socorrer a un carcamal que se había levantado de una poltrona en el corredor, y que deambulaba por el jardín con signos evidentes de extravío cerebral. Sosegado el viejo, volvió). “¿Y qué es la ensalada ‘Lima China’?” preguntamos. Con mirada de compasión nos respondió: “De tomate y palta”. “Ah, dijimos”, enrojeciendo un poco. La carta entera debería ser reescrita, porque hay disponible poco de lo que anuncia, y así aprovecharían de corregir “limachina”. Pedimos, al cabo, un costillar de chancho (era que no) al horno, y esa ensalada. Comenzamos a cabecear nosotros también a la espera; el calor, claro, era menos adentro: paredes de adobe altísimas, gruesas, como Dios manda. Bueno y fino el costillar. Y de postre nos fuimos con unos higos al coñac con helados de vainilla: muy rico, y en gran abundancia. Tome nota.

Si alguien tuviera iniciativa y dinerillos, y refaccionara, como quien dice, Rinconada en toda su extensión (las partes cercanas a la Municipalidad están mejor), sería un poblado de postal. Pero, ahora que el Chapulín Colorado paró las patitas, “¿quién podrá socorrernos?”.

Para bajar el almuerzo nos fuimos a Curimón, a ver su preciosa iglesia del siglo XVIII. Y nos metimos a Bucalemu, donde dimos con el restorán La Ruca. Otro lugar con estupendo ambiente y piso de tierra apisonada. Qué maravilla: con ese piso vivieron nuestros antepasados, fueran encopetados o pililos, por doscientos o trescientos años. Pero, claro, no había mucho: chancho, por cierto (y lomo y filete), más humitas y, cosa notable, “omelette de porotos verdes”. Que pedimos incontinenti, con ensalada de tomates. Espléndida la tortilla, doblada a la francesa. Y de postre, damascos de la casa en compota: muy buenos.

De ahí nos fuimos a recorrer San Esteban, al norte de Los Andes, donde topamos con la casa de la Hacienda San Francisco de Regis, que perteneció al Mayorazgo Toro Mazote (uno de los fundadores de San Felipe): muy remozada y pintada, es un lindo lugar, que se puede visitar simplemente tocando el timbre de la entrada. Y de ahí seguimos a Lo Calvo, con su bonita casa, y continuamos por caminos rurales realmente encantadores, con curvas en ángulo recto siguiendo los deslindes de las propiedades, hasta llegar de vuelta a Santa María y El Almendral.

Culminamos el periplo con una visita a Panquehue, donde la refección consistió en una cazuela de vaca en el comedero La Piojera: no muy buena, pero, en fin. La gran atracción del lugar es su gran cantidad de frondosos árboles, sus campos verdes, bien regados, sus muchas acequias con benéfica agua aconcagüina y, lo mejor, el camino de acceso a las Viñas Errázuriz y Von Siebenthal, flanqueado por maravillosos, enormes pimientos y grandes matas de áloe. En La Piojera preguntamos por arrollados, de esos largos y flaquitos, que habíamos probado. “Mire, hay un viejo en San Roque que suele hacerlos; pero tiene que tener un chancho doméstico a mano, porque no le gusta comprar de matadero”. Como no hay nada que agote tanto como el calor, decidimos omitir la investigación de “un viejo que hace arrollados con chanchos caseros”, darnos por satisfechos con lo que la vida nos había dado, y emprender el camino de vuelta, con la fresca.

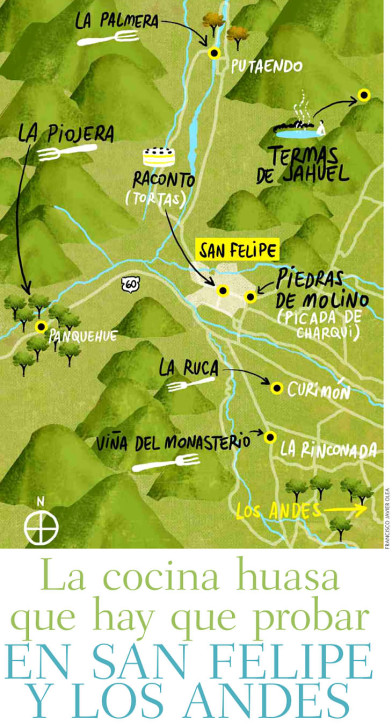

LA RUTA HUASA

Piedras de Molino, en San Felipe, vale la pena solo por su picada de charqui.

Raconto, en San Felipe, pastelería con buenas tortas (en especial una llamada como el local, Raconto), y mejores helados.

La Palmera, en Putaendo, el mejor restaurante de este recorrido. Está a una cuadra de la plaza. Tienen harto de donde elegir, pero se destaca la picada de charqui y aceituna, la lengua con puré y su arrollado, típico de la zona, muy bueno. De postre, la fantasía de papayas.

Termas de Jahuel, un clásico de la zona, ideal para terminar el día. Jahuel.cl

Viña del Monasterio, en La Rinconada, no es viña ni monasterio. Lo mejor, el postre: higos al coñac con helado de vainilla. Rico y abundante. ViñaMonasterio.cl

La Ruca, en Curimón, estupendo ambiente, piso de tierra apisonada. Menú amplio, donde destaca su “omelette de porotos verdes”, espléndida, doblada a la francesa. De postre, damascos de la casa en compota. LaRuca.cl

La Piojera, en Panquehue, tiene cocina diaria de casa.

El Establo (+56) 2 2738 8533

El Establo (+56) 2 2738 8533

Últimos Comentarios